чем Победа

Поздравления

Большe чем история

Они сражались за Родину

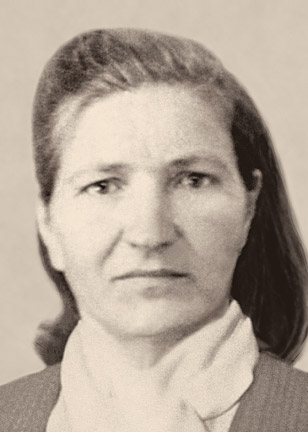

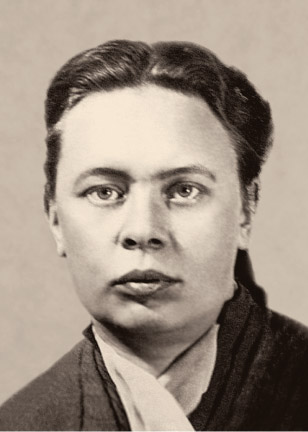

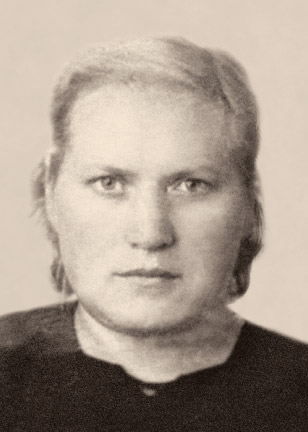

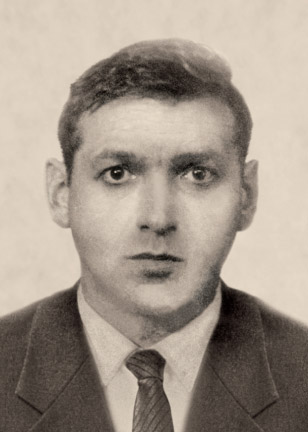

Тамара Петровна Аргутина родилась 27 марта 1921 года в городе Вятке (с 1934 года – Киров) в

семье

служащих.

После школы в 1938 году поступила в Свердловский медицинский институт. По окончании его в 1942

году

была призвана в ряды Советской армии и в составе санитарной службы минометного полка направлена

на

фронт. Находилась в рядах действующей армии до апреля 1945 года, когда была демобилизована в

звании

капитана медицинской службы.

В послевоенные годы Тамара Петровна работала врачом-эпидемиологом в районной санэпидстанции г.

Симферополя (Крымская область), а с 1951 года – в санэпидстанции Пролетарского района г. Москвы,

сначала участковым врачом-эпидемиологом, затем врачом-эпидемиологом по кишечным инфекциям.

Постоянно

повышала свой профессиональный уровень, в частности – прошла дополнительное обучение по

бактериологии.

В 1963 году Тамара Петровна продолжила свою профессиональную деятельность во вновь созданном

Центральном институте эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР, где проработала до 1986

года

в должности старшего научного сотрудника отдела общей эпидемиологии.

Аргутина Тамара Петровна награждена орденом Отечественной войны II степени.

Награждена медалями:

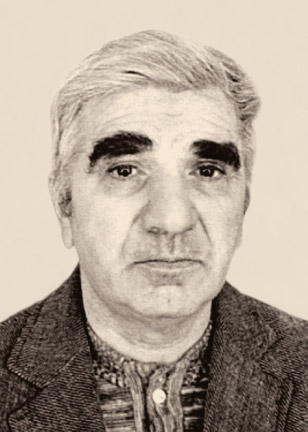

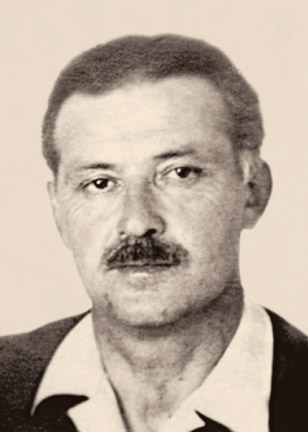

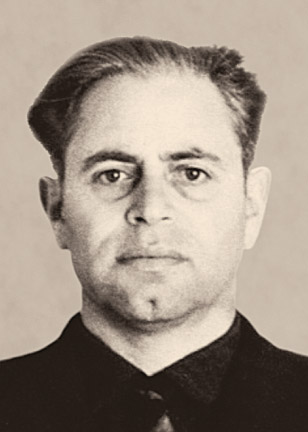

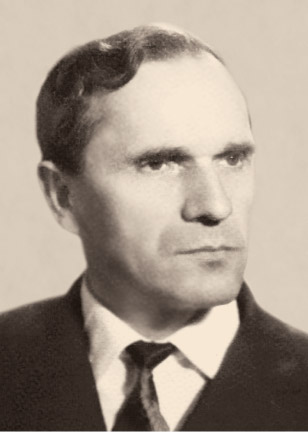

Владислав Васильевич Булычев родился 4 декабря 1917 года в Самаре (Куйбышеве). Мать – Клавдия

Прокопьевна Булычева училась в Самарском медицинском институте (курс не закончила). Отец –

Василий

Иванович Булычев – прапорщик военного времени Русской императорской армии, в годы Гражданской

войны

служил в Белой армии. После Гражданской войны семья проживала в городе Харбине (Северная

Маньчжурия), родители получили советское гражданство.

В Харбине Владислав Васильевич окончил школу-семилетку и транспортный техникум для детей граждан

СССР. Вернувшись вместе с семьей в г. Куйбышев, в 1936 году поступил в Высшую школу тренеров

Центрального института физкультуры в Москве. Но спустя год был арестован Управлением НКВД по

Куйбышевской области по статье 58, пункт 6 (шпионаж), находился под следствием, в декабре 1937

года

уголовное дело было прекращено за недоказанностью обвинения.

Он закончил учебу и в 1938-1939 годах работал тренером в Саратове и Баку. В 1940-1941 годах

находился на тренерской работе в СК «Крылья Советов» (Москва), одновременно работал методистом

павильона «Физкультура» на ВСХВ.

В годы Великой Отечественной войны служил в зенитно-прожекторных частях Московского фронта ПВО.

После окончания войны был направлен на учебу в Военный институт иностранных языков, где изучал

английский и китайский языки. В 1946 году по указу Верховного Совета СССР был демобилизован и

несколько лет работал тренером по легкой атлетике в спортивных обществах «Крылья Советов» и

«Спартак».

С 1948 по 1954 год учился во 2-м Московском медицинском институте, одновременно работая в

институте

преподавателем кафедры физического воспитания. С 1954 по 1957 год учился в клинической

ординатуре по

врачебному контролю и лечебной физкультуре. По окончании ординатуры работал инспектором отдела

медицинских ВУЗов Минздрава РСФСР, доцентом кафедры физического воспитания и лечебной

физкультуры

1-го МОЛМИ имени Сеченова, старшим научным сотрудником кафедры госпитальной терапии 2-го ММИ.

Кандидат медицинских наук.

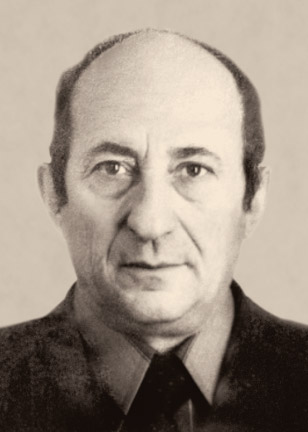

С 1969 по 1985 год – заведующий лабораторией клинической физиологии и биохимии Центрального

института эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР, доктор медицинских наук,

профессор.

Награжден медалями:

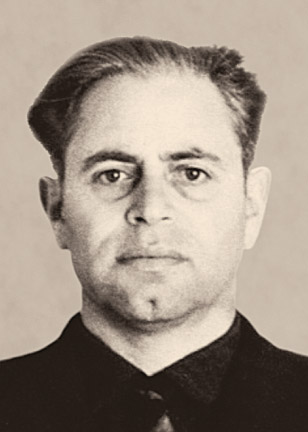

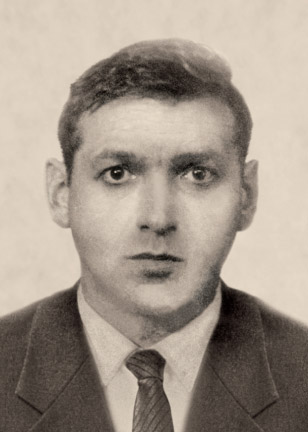

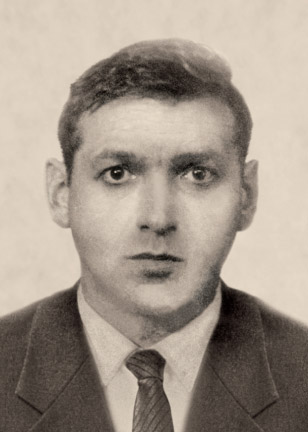

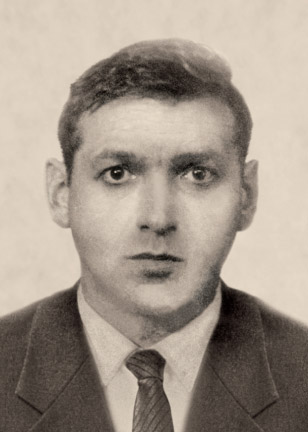

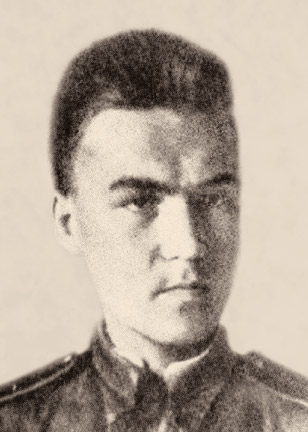

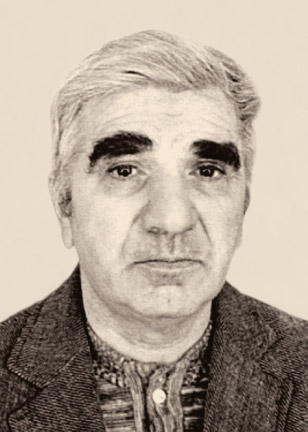

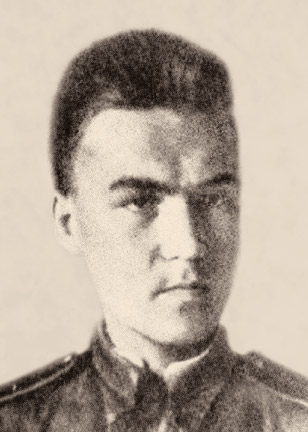

Борис Григорьевич Геликман родился в 1923 году. В двадцать лет он уехал на фронт и в составе

действующей армии оставался до конца Великой Отечественной войны.

В 1952 году окончил медицинский институт, в течение 12 лет работал в городской СЭС

врачом-эпидемиологом.

14 января 1964 года Борис Григорьевич начал работу во вновь созданном Центральном институте

эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР, где продолжил свою профессиональную

деятельность

сначала в должности врача-эпидемиолога, затем – научного сотрудника. С 1968 года он старший

научный

сотрудник лаборатории специфической профилактики инфекций, кандидат медицинских наук.

Награжден медалями:

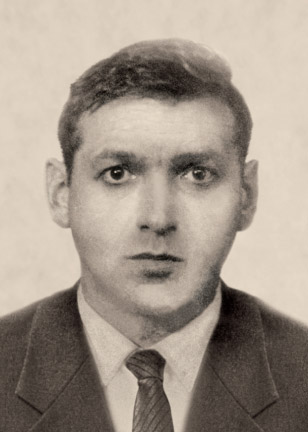

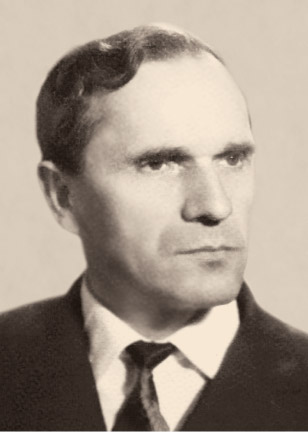

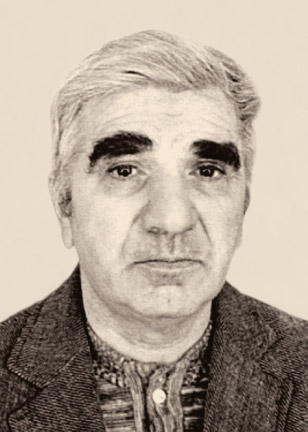

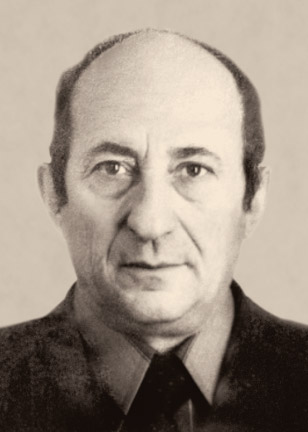

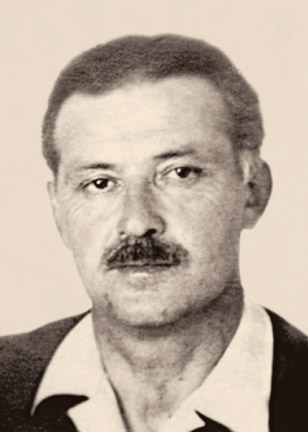

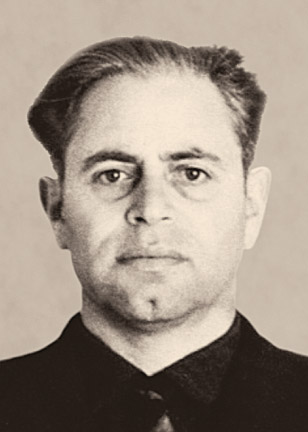

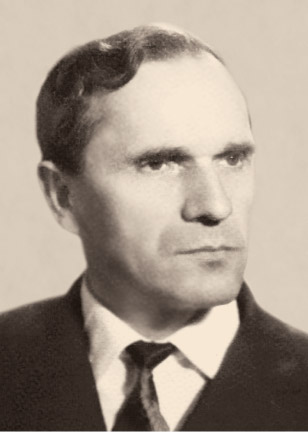

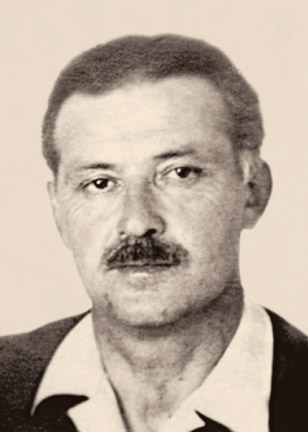

Алексей Адольфович Сумароков родился 4 декабря 1920 года в селе Дергачи Харьковской области (Украинская ССР) в семье служащих.

Во время Великой Отечественной войны с 1943 г. служил на Черноморском флоте (1 бригада траления и заграждения ЧФ). В 1945 году демобилизован по инвалидности вследствие ранения.

В 1946 году поступил в Харьковский медицинский институт, затем продолжил обучение в аспирантуре по специальности «эпидемиология и микробиология». По окончании аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию, работал ассистентом кафедры инфекционных болезней, вел курс эпидемиологии. С 1956 года работал в Ворошиловградском медицинском институте в должности декана. В 1958 году продолжил трудовую деятельность в Московском институте эпидемиологии и микробиологии МЗ РСФСР в должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией. В 1966 году защитил докторскую диссертацию.

С 1966 по 1971 год – директор Центрального института эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР, доктор медицинских наук, профессор.

Глеб Шалвович Гуджабидзе родился 15 августа 1918 года в городе Очамчира (Абхазия). По окончании

неполной средней школы в 1933 году трудился на различных рабочих должностях. В 1937 году сдал

экстерном экзамены по полному курсу средней школы и поступил в Кубанский медицинский институт

(Краснодар), который окончил в 1941 году.

С 1941 по 1943 год Гуджабидзе – начальник медицинской службы полка на фронтах Великой

Отечественной

войны.

После демобилизации в 1943 году работал врачом на Гудаутской малярийной станции, заведующим

Гагринской тропической станции, районным эпидемиологом. В 1953 – 1964 г.г. – научный сотрудник

Института медицинской паразитологии и паразитарных болезней (Москва), кандидат медицинских наук

(1960), 1964 – 1968 г.г. – старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского

дезинфекционного института.

В 1968 году Глеб Шалвович продолжил свою профессиональную деятельность в Центральном институте

эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР, где проработал до 1979 года в должности

научного

сотрудника, ученого секретаря института.

Награжден орденом Отечественной войны I степени.

Награжден медалями:

Владимир Николаевич Додонов родился в 1916 году в Петрограде в семье служащих. В 1940 году после

окончания санитарно-гигиенического факультета Первого Московского медицинского института был

призван в РККА, служил на Дальнем Востоке: 1940-1941 гг. - преподаватель школы санинструкторов,

1942-1943 гг. - младший врач 8-й кавалерийской дивизии 115-го кавалерийского полка (Приморский край). С

февраля 1943 года – в действующей армии в звании капитана медицинской службы и в должности

дивизионного эпидемиолога 8-й кавалерийской Дальневосточной дивизии. С 1945 по 1947 год проходил

службу в Белоруссии в должности дивизионного эпидемиолога 13-й механизированной дивизии.

Демобилизован из рядов Советской армии в 1947 году.

С 1947 по 1950 год обучался в аспирантуре на кафедре эпидемиологии Первого Московского

медицинского

института. По окончании аспирантуры с 1950 по 1953 год – ассистент кафедры эпидемиологии Первого

Московского медицинского института.

В 1953-1955 гг. работал в КНР советником заведующего кафедрой эпидемиологии Пекинского

медицинского

института. В 1955-1964 гг. – доцент кафедры эпидемиологии Первого Московского медицинского

института.

В 1964 году Владимир Николаевич продолжил свою профессиональную деятельность во вновь созданном

Центральном институте эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР в должности заведующего

отделом эпидемиологии инфекций дыхательных путей. С 1972 г. – заместитель директора по научной

работе Центрального НИИ Эпидемиологии МЗ СССР, доктор медицинских наук, профессор.

Награжден:

Юрий Александрович Ильинский родился 8 апреля 1924 года в городе Туле в семье служащих.

По окончании средней школы в 1942 году добровольцем ушел на войну и до самого ее конца

участвовал в боях на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в освобождении Ленинграда,

воевал под Новгородом, на Карельском перешейке, в Прибалтике; был дважды ранен.

После демобилизации в 1946 году поступил во 2-й Московский медицинский институт. Окончив его,

Ильинский продолжил обучение в аспирантуре на кафедре инфекционных болезней, где и работал по ее

окончанию: ассистент кафедры, доцент, с 1970 года – профессор, заведующий курсом тропической

медицины, с 1978 года – заведующий кафедрой инфекционных болезней, тропической медицины и

эпидемиологии РГМУ имени Н. И. Пирогова.

В 1973-1979 г. Юрий Александрович работал в Центральном институте эпидемиологии Министерства

здравоохранения СССР в должности заместителя директора по научной и клинической работе.

Награжден орденом Отечественной войны.

Награжден медалями:

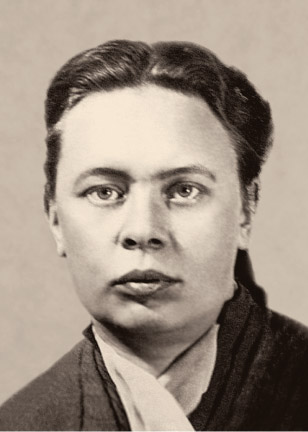

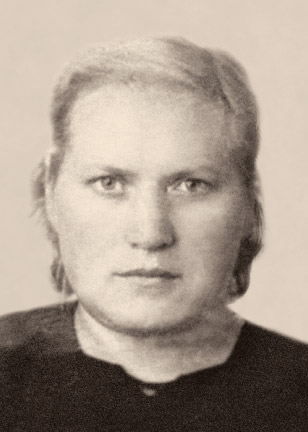

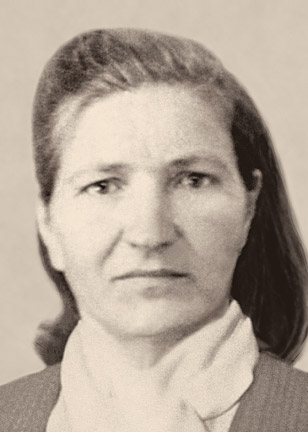

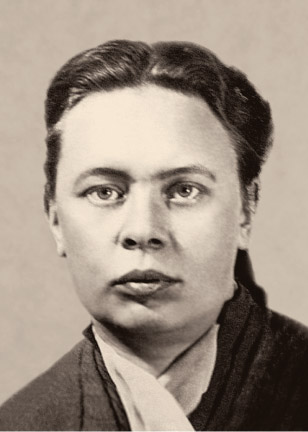

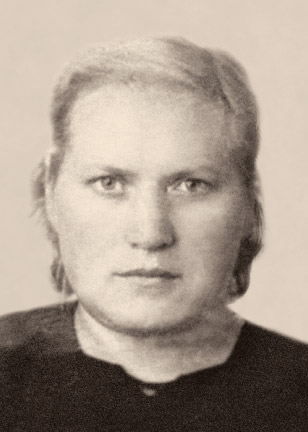

Тамара Александровна Николаева родилась 18 апреля 1910 года в городе Омске в семье военного

врача,

полковника Русской императорской армии. По окончании в 1931 году Омского медицинского института

пять

лет работала санитарным врачом в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк) в Кузбассе. В 1936 году

переехала в Новосибирск, где проходила обучение в аспирантуре при Новосибирском медицинском

институте.

В начале Великой Отечественной войны была мобилизована в ряды РККА, проходила службу военным

врачом

в распределительном эвакуационном пункте № 62 (РЭП №62) в Новосибирске. В 1945 году была

демобилизована в звании майора медицинской службы и переехала в Москву, где продолжила свою

профессиональную деятельность в качестве научного сотрудника в НИИ коммунальной гигиены. В 1951

году

Т.А. Николаева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние наличия фтора в питьевой воде

на

кариес зубов», после чего перешла на работу в Министерство здравоохранения СССР в должности

начальника отдела, затем была избрана освобожденным секретарем парткома Минздрава СССР.

В 1955-1959 годах Тамара Александровна работала в Министерстве здравоохранения РСФСР

заместителем

министра здравоохранения, Главным государственным санитарным инспектором РСФСР. С 1960 по 1964

год

Т.А. Николаева работала в должности Главного государственного санитарного инспектора СССР,

заместителя министра здравоохранения СССР, была членом коллегии Минздрава СССР.

С 1959 по 1964 год Т.А. Николаева возглавляла Институт гигиены детей и подростков, а в 1964 году

была назначена директором вновь созданного Центрального института эпидемиологии Министерства

здравоохранения СССР и проработала в этой должности до 1966 года.

С 1966 года по 1975 год Тамара Александровна возглавляла отдел гигиены воды и санитарной охраны

водоемов в составе двух лабораторий в Институте общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина АМН

СССР (ныне - Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками

здоровью

ФМБА).

Основные научные труды Т. А. Николаевой посвящены общим проблемам оценки санитарного состояния

водных ресурсов, санитарной охране источников водоснабжения, воздействию различных форм

загрязнения

воды на здоровье человека, разработке методических основ нормирования загрязнений для

обеспечения

безопасности водопользования.

Т. А. Николаева в 1955 году в составе делегации СССР была направлена в США на сессию Организации

Объединенных Наций, где проработала 7 месяцев; в 1960-е годы была заместителем председателя

Общества

Советско-Кубинской дружбы, неоднократно избиралась в районные и городской Советы депутатов

города

Москвы.

Награждена:

Юрий Исаевич Литинский родился 25 января 1921 года в городе Ташкенте в семье рабочих.

В 1939 году он окончил среднюю школу в Москве и поступил во 2-й Московский медицинский институт.

Тогда же, с 1-го курса института, был призван в РККА. Начинал служить в мирное время, а в годы

Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год находился в действующей армии в составе

Юго-Западного

и Первого Украинского фронтов. После демобилизации в 1946 году Литинский возобновил учебу –

поступил

во 2-й Московский медицинский институт, а на 6-м курсе для продолжения обучения был направлен на

военный факультет авиационной медицины Саратовского медицинского института. Окончив его с

отличием в

августе 1952 года, Ю.С. Литинский служил врачом в различных воинских частях Уральского и

Московского

военных округов. В октябре 1955 года, уволившись в запас в звании капитана медицинской службы,

он

возглавил бактериологическую лабораторию СЭС, сначала районную г. Москвы, а с октября 1959 года

городскую.

В ноябре 1963 года Юрий Исаевич продолжил свою профессиональную деятельность во вновь созданном

Центральном институте эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР в должности заведующего

сектором организации лабораторного дела. С 1968 года он – заведующий лабораторией

микробиологической

диагностики инфекций, кандидат медицинских наук, в дальнейшем – доктор медицинских наук,

профессор.

Награжден медалями:

На фронте: июнь 1941 г. – июль 1944 г. — воевал (Юго-Западный, 1-й Белорусский фронты).

Награжден:

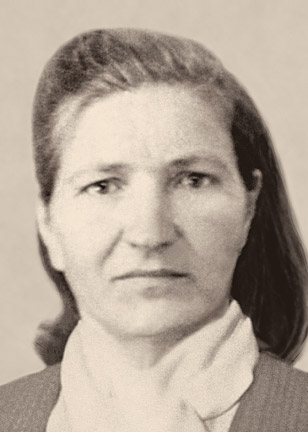

Татьяна Филипповна Ступакова родилась 16 ноября 1922 года в Москве. По окончании средней школы в

1940 году поступила на физический факультет Московского государственного университета.

26 мая 1942 года со второго курса университета была мобилизована в ряды РККА. В действующей

армии –

до 31 августа 1945 года, работала в полевом госпитале ГОПЭП 147 38 Армии, сначала санитаркой,

затем

– медицинской сестрой.

После демобилизации поступила на санитарно-гигиенический факультет Первого Московского

медицинского

института, который закончила в 1951 году. По окончании института была направлена в Эстонскую

ССР,

работала главным врачом СЭС в Локсаском районе и городе Кохтла-Ярве.

В 1954-1957 гг. проходила обучение в ординатуре по специальности «эпидемиология» в Институте

эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После окончания ординатуры работала

врачом-эпидемиологом в IV Главном управлении Минздрава СССР, а с 1958 года – младшим научным

сотрудником в Московском НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова.

В 1963 году Татьяна Филипповна продолжила свою профессиональную деятельность во вновь созданном

Центральном институте эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР, где проработала до 1982

года

в должности старшего научного сотрудника лаборатории дифтерии.

Государственные награды: орден Отечественной войны II степени.

На фронте: 1941–1943 гг. , воевал на Западном фронте. Командир танковой роты 117 танковой бригады 1-го танкового корпуса. Был тяжело ранен, в мае 1944 г. демобилизован.

Награжден:

Вадим Алексеевич Утехин родился 22 июля 1922 года в городе Чебоксары (Чувашская АССР) в семье служащих.

В 1939 году поступил в 3-й Московский медицинский институт. В 1942 году добровольцем вступил в ряды РККА и был откомандирован в Куйбышевскую Военно-медицинскую академию, затем – на военный факультет Саратовского медицинского института, который окончил в марте 1943 года. Сразу по окончании института был направлен в действующую армию в качестве врача медсанбата десантной группы 117-й гвардейской стрелковой дивизии. В декабре 1943 года во время очередной десантной операции в Крыму был контужен и попал в плен. Освобожден в мае 1945 года, демобилизован в ноябре 1945 года в звании капитана медицинской службы.

В 1946-1947 гг. работал заведующим Станцией скорой помощи в городе Серпухов Московской области. В 1948 году окончил курсы усовершенствования по специальности «рентгенология». С 1948 по 1958 год работал в Серпухове врачом-рентгенологом, заведующим рентгеновским отделением городской больницы, главным рентгенологом города. С 1958 по 1968 год – врач-рентгенолог, заведующий рентгеновским отделением Московской туберкулёзной больницы №7. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1968 года – ассистент кафедры рентгенологии и радиологии 1-го Московского медицинского института.

В 1968-1997 гг. Вадим Алексеевич работал в Центральном институте эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР в должности врача-рентгенолога, старшего научного сотрудника лаборатории патогенеза и диагностики инфекционных болезней.

Государственные награды: орден Отечественной войны II степени.

Награжден:

На фронте: март 1942 г. – январь 1943 г. — командир взвода 141 отдельного батальона 74 бригады, Воронежский фронт, май 1944 г. – декабрь 1944 г. — командир взвода 26 бригады.

Труженик тыла: сентябрь 1942 г. – январь 1943 г. — врач-эпидемиолог областного противоэпидемического управления Мурманского облздравотдела, 1943–1946 гг. – начальник областного противоэпидемического управления Мурманского облздравотдела.

Награждена:

Отмечена знаком «Отличник здравоохранения» и званием «Ветеран труда».

Награждена:

Труженик тыла: 1941–1945 гг.

Награждена:

Удостоена звания «Ветеран труда».

Труженик тыла: 1941–1945 гг.

Труженик тыла: 1941–1945 гг.

Труженик тыла: 1941–1945 гг.

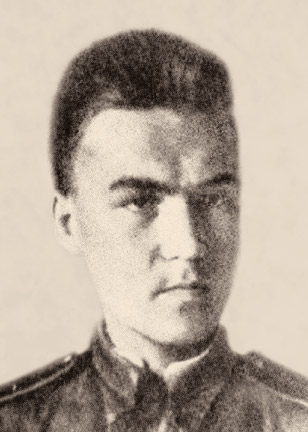

Иван Александрович Оковита родился 23 января 1999 года в г. Хабаровск. В августе 2020 года он был принят на работу в контрактную службу ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. В феврале 2023 года Иван ушел добровольцем на СВО, где прошел путь от рядового оператора БПЛА до командира взвода глубинной разведки.

В 2024 году Иван Оковита погиб в бою при выполнении задания, защитив грудью своего товарища.

Указом Президента Российской Федерации за доблесть и героизм младший лейтенант Иван Александрович Оковита был награжден орденом Мужества посмертно.

В марте 2025 года коллектив ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора поддержал инициативу муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Экономическая гимназия» об увековечении памяти Оковита Ивана Александровича и установки мемориальной доски на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П., д. 22.

Труженик тыла: 1941–1945 гг.

Труженик тыла: 1941–1945 гг.

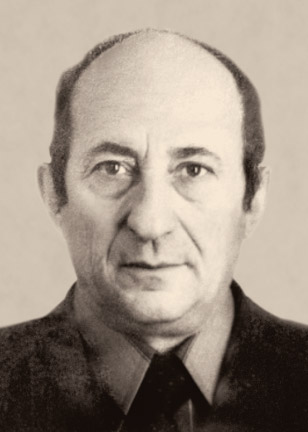

Марк Иосифович Хазанов родился 3 марта 1901 года в Смоленской губернии в семье рабочего-стекольщика. В 1921 году поступил на медицинский факультет Смоленского университета, откуда в 1922 году перевелся на медицинский факультет 2-го Московского государственного университета, который окончил в 1926 году. В последующие годы работал санитарным врачом Мосгорздравотдела (1927-1928), санитарным врачом Замоскворецкого района г. Москвы (1928-1931), районным санитарным госинспектором и заведующим райздравотделом Болоховского района Московской области (1931-1934), заместителем Главного госсанинспектора Наркомздрава РСФСР (1940).

С первых дней Великой Отечественной войны – в рядах РККА: помощник начальника 1-го отдела фронтового эвакопункта Западного фронта (1941-1942). В апреле 1942 года в связи с угрожающей эпидемической обстановкой, сложившейся в освобожденных от гитлеровцев районах, был отозван в Наркомздрав РСФСР и назначен начальником противоэпидемического управления (до 1948 года), а затем возглавлял Главное санитарно-эпидемиологическое управление Министерства здравоохранения РСФСР (1948-1951). С 1942 по 1951 год – член Коллегии Наркомздрава (Минздрава) РСФСР.

С 1951 по 1957 год работал в Институте микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалея АМН СССР врачом-эпидемиологом, заведующим лаборатории профилактики и ликвидации эпидемических заболеваний. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1957 по 1963 год – заведующий отделом Московского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

В 1963 году Марк Иосифович продолжил свою профессиональную деятельность и научно-исследовательскую работу во вновь созданном Центральном институте эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР, где проработал до 1972 года в должности заведующего лабораторией общей эпидемиологии. Доктор медицинских наук (1969), профессор. Многолетние научные исследования М. И. Хазанова и его коллектива стали основой программы организационно-профилактических мер, способствующих успешному решению проблемы ликвидации заболеваемости дифтерией в нашей стране.

Государственные награды: ордена Красной Звезды, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени; 6 медалей.

Иван Иванович Ёлкин родился 13 октября 1903 года в деревне Большие Горки Кологривского уезда Костромской губернии в крестьянской семье. В 1921 годуокончил школу второй ступени и поступил на медицинский факультет Нижегородского университета.

По окончании университета в 1928 году был направлен в Москву в Институт профзаболеваний для специализации в области гигиены труда и уже через год возглавил лабораторию гигиены труда Нижегородского института профессиональных заболеваний, работал заместителем директора по учебной части Нижегородского медицинского института, ассистентом кафедры гигиены труда.

С 1934 по 1937 год работал в должности областного государственного санитарного инспектора и заместителя заведующего областным отделом здравоохранения Кировской области. С 1937 по 1939 год - главный государственный санитарный инспектор СССР. Проработав в Наркомздраве СССР почти 2 года, был назначен директором Саратовского противочумного института «Микроб». С 1940 года по июнь 1941 года - руководитель лаборатории, ученый секретарь в Московском Институте вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

С первых дней и до конца Великой Отечественной войны Иван Иванович находился в действующей армии, последовательно занимая должности начальника лаборатории СЭО, армейского эпидемиолога 52-й армии. С марта 1942 года он главный эпидемиолог Северо-Западного и Калининского фронтов, с июля 1944 года – начальник эпидотдела и главный эпидемиолог 1-го Прибалтийского фронта; подполковник медицинской службы. Под его руководством медицинская служба армии и фронтов успешно проводила противоэпидемическую работу в сложных условиях боевых действий.

После демобилизации с 1946 по 1950 год возглавлял лабораторию клинического использования антибиотиков в Институте биологической профилактики инфекций, одновременно работал ассистентом кафедры эпидемиологии 3-го Московского медицинского института. В 1950-1955 гг. руководил кафедрой эпидемиологии Центрального института усовершенствования врачей, работая по совместительству главным редактором Минздрава СССР, а затем начальником 5-го отдела Минздрава СССР.

С 1955 года и до конца жизни заведовал кафедрой эпидемиологии 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова. С 1955 года – главный редактор журнала «Микробиология, эпидемиология и иммунология». Доктор медицинских наук, профессор.

С 1968 по 1972 год – заместитель директора по науке Центрального института эпидемиологии Министерства здравоохранения СССР.

Государственные награды: ордена Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», семь медалей.